Un feriado puede representar la posibilidad del sueño extendido, de cobrar más por el mismo trabajo, de entregarse a la fiaca sin reparos, de ir a trabajar a un ritmo más lento o ni enterarse de la diferencia entre ese día y el resto de la semana. Esa suspensión temporal de las obligaciones hábiles descansa siempre en una efeméride, un punto más o menos estable de nuestra narrativa nacional que consideramos lo suficientemente importante como para echarnos 24 horas sobre su lomo. El 12 de octubre podría ser pensado como el big bang de todas las efemérides, de la que todo el resto se desprende. A nosotras (sub 35 por poco) en la escuela, en Buenos Aires, nos recordaron año tras año que el 12 de octubre de 1492 Colón descubrió América, el nombre de las embarcaciones en las que llegó, que en nuestro país había indígenas pero ya no están o quedan muy pocos, y poco más. Los años que nos separan de esa infancia escolar fueron -y siguen siendo- un trabajo constante para desaprender ese sintagma. Al principio una sospecha, una inquietud que nos llevó hacia el pasado desde un presente urgente. Como antropólogas argentinas interesadas especialmente en la historia de los territorios y grupos coloniales de las tierras bajas sudamericanas, nos sentamos en el lomo de esta efeméride para pensarla, examinarla y diseccionarla de manera tal que sea imposible volver a armarla de la misma manera.

Cuatro componentes forman este sintagma tan repetido: ¿cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿A qué? En cuatro preguntas, la historia comprimida de una trayectoria bastante más extraordinaria. Resulta de ellas una versión injusta en relación a un presente urgente, donde muchos Pueblos Indígenas llevan adelante luchas judiciales, territoriales, sociales y discursivas para legitimar la ocupación tradicional y ancestral de las tierras que fueron transformadas en distintos estados dentro de un mismo continente.

El 12 de octubre de 1492 es una fecha muy precisa que refiere al contacto de una embarcación con tierra firme en alguna isla de lo que hoy llamamos Centroamérica. A nosotras, que nos pasamos el día entre papeles viejos, el siglo XV nos parece bastante lejano pensado desde el territorio rioplatense, donde los contactos entre extranjeros y nativos tardaron bastante más en comenzar. Esto no quiere decir que 1492 no represente un momento histórico importante, sino que detrás del hito fundacional se desenvuelve una historia profunda que no cabe en un sintagma. La conquista y colonización fue un proceso de larga temporalidad que requirió de muchos esfuerzos, fallas, exploraciones, traiciones y azares para avanzar sobre gran parte del terreno hoy americano. En regiones como la Pampa-Patagonia y el Chaco, el avance se produjo en fechas más tardías a la que nos convocó esta semana y la resistencia indígena recién fue fisurada hacia finales del siglo XIX y principios del XX a costa de violentas campañas militares ensayadas desde hacía siglos. Son los Pueblos Indígenas que hoy continúan habitando este terreno los que nos recuerdan que antes del 12 estuvo el 11, el último día de libertad. Las fechas son simbólicas para todxs, están ahí marcadas en un calendario para hablar de la violencia inenarrable.

Colón fue un marino de origen genovés, no demasiado reconocido por su tarea hasta bastante después de muerto. Pero, además de este marino, muchas otras personas recorrieron, exploraron, habitaron, transformaron y dejaron su impronta en las fuentes escritas con las que trabajamos. Para el siglo XVIII, podríamos hablar de los funcionarios de la corona española; los pilotos y cartógrafos que navegaron, caminaron y mapearon el territorio; los misioneros jesuitas, que narraron en sus memorias la evangelización que intentaron y lo que aprendieron en el camino; los caciques y grupos indígenas, que resistieron a las ocupaciones y transformaciones en su modo de vida impulsadas por otros; los intérpretes, que mediaban entre las diversas culturas. Vaya una mención a las mujeres y cuerpos feminizados de nuestra historia, algunas célebres, como Sor Juana y la Monja Alférez, millones anónimas, tan protagonistas como cualquiera en la creación de un mundo compartido.

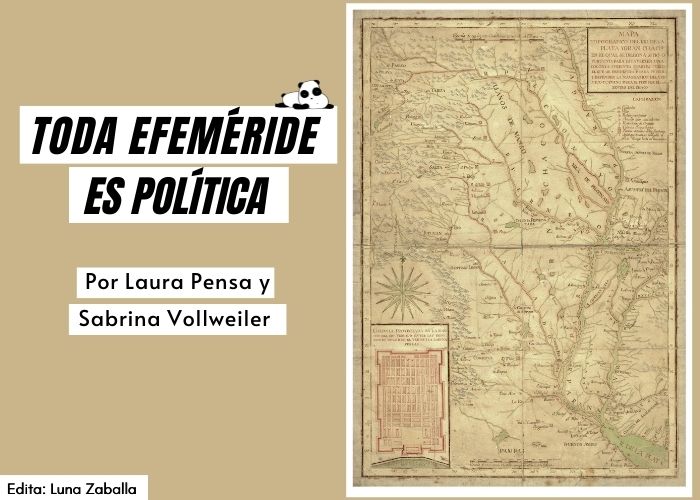

Descubrir supone la acción de hallar algo que estaba escondido, o hacer patente algo velado. América no sólo no se encontraba oculta, sino que no existía como tal, lo mismo que Europa. América y Europa como dos entidades geográficas surgen como producto de la relación colonial, no la anteceden. Lo que podemos ver en los mapas coloniales es el proceso por el cual un terreno que lxs europexs desconocían se imagina e incorpora a una idea de mundo completo, cerrado, descubierto. En los más de quinientos años que nos separan del momento en cuestión, América se constituyó como una entidad-continente, advertida y explorada a su tiempo en cada una de sus regiones. Los reconocimientos fueron primero embarcaciones por las costas y, un tiempo después y con bastante dificultad, navegaciones por los ríos e inspecciones y recorridas en tierra firme. Lxs habitantes de la “tierra adentro”, como se referían en los documentos al territorio habitado y controlado por pueblos indígenas, nos van contando veladamente acerca de sus vidas, sus costumbres, sus nombres, sus formas de ver y entender el mundo. Son ellxs los que proveen una guía, en ocasiones más o menos voluntaria, a los extranjeros que desconocían su tierra.

América es un continente, dice un cartel en La Alhambra granadina en España, y tiene bastante sentido dado que fueron primero los conquistadores y luego lxs hispanocriollxs habitantes de estos territorios quienes produjeron textos, mapas, dibujos, pinturas y censos en los que nombraron América al conjunto del terreno “nuevo”. Durante los primeros siglos, la extensión de este territorio o sus características más elementales les eran casi completamente desconocidas, y se valieron de la ayuda de (y la coerción ejercida sobre) los distintos grupos indígenas, que tenían un conocimiento extenso sobre el mundo que habitaban, al que no llamaban América. Aún cuando no fuese su intención, los conquistadores documentaron de manera extensa este conocimiento fragmentado y sacado utilitariamente de aquellxs que lo poseían; así, hoy podemos encontrar en cartas, diarios de viaje, partes de expediciones y relatos jesuitas la receta justa, el camino indicado, la mejor manera de transitar, ocupar, abastecerse y protegerse en estas tierras.

Los cambios y transformaciones en torno a fechas y sentidos nos hablan tanto como hablan de nosotrxs, son los mitos que nos contamos los que nos convierten en lo que somos. En los últimos tiempos vimos al Día de la Raza convertirse en el Día de la Diversidad Cultural, lo que no es poco, ya que en España celebran el Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad. Vimos surgir al 11 de octubre como una efeméride significativa para los Pueblos Indígenas y para todxs lxs que habitamos este territorio. Gran parte de nuestro trabajo consiste en reflexionar sobre estos procesos, cuestionar ideas repetidas como el salto y seña del calendario, el feriado del que se desprenden todos los otros que hablan de una gesta nacional y encuentran su origen en esa fecha. La primera de todas las efemérides americanas, la que va mutando en todos los países que la piensan, el orgullo que se transforma con suerte en vergüenza, la herida jamás cerrada de esta tierra.

Los cambios y transformaciones en torno a fechas y sentidos nos hablan tanto como hablan de nosotrxs, son los mitos que nos contamos los que nos convierten en lo que somos.

Podemos contarnos un territorio más diverso, algo que no era un bloque-América, lleno de modos de vida que existían antes de la llegada de los conquistadores y continúan existiendo en el presente. Podemos pensar de forma compleja pero sin inocencia al proceso por el que se fueron creando puestos, construyendo guardias, fuertes y fortines, pueblos y ciudades, negociando acuerdos, organizando enfrentamientos. Todas las interacciones desde ese 12 de octubre de 1492 hasta este desarrollan una parte de nuestra historia compartida, combatida y resistida. Una parte infinitamente más amplia que la fecha en que un barco tocó tierra. Podemos tomar el feriado como una conmemoración de la historia compleja y profunda del terreno que habitamos, un territorio mutante y diverso. En el fondo de la olla duerme la violencia, una violencia que también se renueva.

*Mapa: “Mapa topográfico del Río de la Plata y Gran Chaco en el cual se designa sitio oportuno para establecer una colonia y treinta fuertes como el que se demuestra para cubrir y defender la navegación del Bermejo y camino para el Perú por el centro del Chaco”, 1780. Archivo General de la Nación, colección Mapoteca. Código: AR-AGN-MAP01-I22.

Laura Pensa (Universidad de Michigan) es la autora de la nota.

Sabrina Vollweiler (Centro de Investigaciones Sociales CONICET/IDES) es la autora de la nota.

Ambas autoras forman parte de Periplos de las fronteras

Luna Zaballa es la editora de la nota.

Gracias por leer.

Todo nuestro contenido esta hecho con muchísimo cariño y respeto.

Para volver al inicio hace clic acá.

Podes aportar para que esta revista siga creciendo invitándonos un café.

Nos ayudas un montón siguiendonos en redes.

![]()

![]()

No es otra revista.